Психоанализ З. Фрейда: основные идеи и положения

Психоаналитическая теория

Содержание:

Читайте также:

- Обзор психоаналитической теории З. Фрейда

- Уровни сознания

- Бессознательное

- Гипноз

- Психопатология обыденной жизни

- Структуры личности

- Психическая энергия: либидо

- Инстинкты жизни и смерти

- Эго, Суперэго

- Внутрипсихический конфликт

- Защитные механизмы

- Сублимация

Пожалуй, не существует другой теории, настолько хорошо известной или настолько же противоречивой, как психоанализ Зигмунда Фрейда. Фрейд сравнивал свою теорию с теорией Коперника, утверждавшим, что человек — не центр Вселенной, или Дарвина, дискредитировавшего идею о Божественном происхождении человека. Человечество было унижено утверждением Фрейда (Freud, 1925/1958, с. 5), что разум не управляет поведением и что бессознательные психические силы воздействуют на мысли и поведение людей. Эти силы берут свое начало в эмоциях детства и влияют на всю оставшуюся жизнь. Фрейд обрисовал людей как управляемых инстинктами, которые «сами по себе ни зло ни добро» (р. 213), но которые приводят и к тому и к другому. Эти силы питают позитивные достижения культуры, но также приводят к войнам, преступлениям, психическим заболеваниям и другому горю. Психоанализ Зигмунда Фрейда трансформировал наше понимание секса и агрессии и привел людей постфрейдистской эры к недоверию сознательному опыту.

Обзор теории Фрейда

Психоанализ Фрейда рассматривает главные теоретические вопросы так, как представлено в табл. 1.

Таблица 1

Обзор теории психоанализа Зигмунда Фрейда

|

Индивидуальные различия |

Люди отличаются защитными механизмами своего эго, контролирующего проявление примитивных сил в личности

|

|

Адаптация и согласованность |

Психическое здоровье включает в себя способность любить и работать. Психоанализ предлагает метод преодоления бессознательного психологического конфликта |

|

Когнитивные процессы |

Сознательный опыт часто невозможно проверить из-за искажений, связанных с бессознательными защитными механизмами |

|

Общество |

В любом обществе существуют общечеловеческие конфликты; любое общество стремится вытеснить индивидуальные желания. Традиционная религия рассматривается как часть защитного механизма |

|

Биологические факторы |

Сексуальная мотивация является основой личности. Унаследованные различия могут влиять на уровень сексуального «двигателя» (либидо) и на такие явления, как гомосексуализм |

|

Развитие ребенка |

Переживания в первые пять лет жизни имеют решающее значение для формирования личности. Оральные, анальные и фаллические (эдиповы) психологические конфликты являются центральными. |

|

Развитие взрослого |

Взрослая личность меняется незначительно |

Бессознательное

Когда человека спрашивают, почему он что-либо сделал, он обычно отвечает без затруднений. Почему вы решили прочитать эту статью? Почему вы решили изучать психологию? Вы можете думать, что знаете ответы на эти и многие другие вопросы, которые могут вам задать, но Фрейд предположил, что наиболее важные детерминанты поведения недоступны нашему сознанию. Если это справедливо для обыденных жизненных решений, то еще в большей степени относится к психическим расстройствам, заставляющим людей обращаться к помощи профессионалов.

Психический детерминизм

Вначале Фрейд, как и другие психиатры его времени, рассматривал физические причины психических расстройств. Как невропатолог он знал, что повреждение мозга и нервных клеток может привести к странному состоянию индивида, проявляющемуся и в физических признаках (например, потеря чувствительности — анестезия или неподвижность — паралич), и в эмоциональных (например, тревожность и депрессия). Однако для некоторых пациентов физические причины не были найдены. Коллеги Фрейда думали, что такие пациенты симулируют или же фальсифицируют симптомы. Обстановка вне господствующей медицины уже подготовила путь для другого, психодинамического подхода (Ellenberger, 1970). Популярные «целители» лечили физические и психические болезни наложением рук или «магнетизмом животных». Несколько французских психиатров лечили пациентов при помощи гипноза, хотя официальная медицина и называла их шарлатанами. В Салпетриере (Salpetriere), больнице в Париже, где Фрейд учился четыре месяца в 1885 и 1886 годах, он увидел Жана Мартина Шарко, демонстрировавшего, что психиатрические симптомы можно вызвать с помощью гипноза. Позже он был потрясен открытием Жозефа Брюэра, пациентка которого, вспомнившая ранние события жизни во время гипнотического транса, освободилась от них, когда он закончился.

Эти доказательства действия гипноза были преобразованы Фрейдом из полностью физической модели психических расстройств в «динамическую» (психологическую) психиатрию (Ellenberger, 1970). Фрейд убедился, что бессознательные силы влияют на поведение; это предположение было названо психическим детерминизмом. Термин детерминизм, относится к фундаментальному научному утверждению о соответствии причины и следствия. Понятие психического детерминизма позволяет рассматривать психологические факторы как причины.

Вначале Фрейд (Freud, 1895/1966Б) пытался понять, каким образом психические факторы, например травмирующие события, приводят к физическим изменениям в нервной системе. Например, он постулировал, что страх от травмирующей сексуальной встречи, изменив связи в нервной системе, может в дальнейшем снова привести к возникновению симптомов тревожности. И Фрейд понял, что микроскоп не может быть инструментом для исследований по его теории. Невропатологи не знали бы, куда смотреть; в конце концов, эти изменения намного тоньше, чем грубые повреждения, с которыми они обычно имели дело. Так Фрейд обратился к косвенным методам исследования — через анализ клинического материала. Клинический метод хорошо приняли в неврологии, где повреждения нервной системы чаще диагностировались на основе таких физических состояний человека, как паралич и боль, чем на изучении нервных клеток.

Теория Фрейда развивалась, он отошел от неврологии, которой оставил физическую модель человеческого состояния, и основал новую науку, во главу угла ставившую психические причины (Sulloway, 1979), Он назвал ее психоанализом. Психоанализ уделяет большое внимание содержанию мыслей, а не нейронам, позволяющим нам вообще мыслить. Если невропатолог, знающий физиологию, может представлять себе, как проходят пути нейронов, то психоаналитик-практик — как проходят пути мыслей. Фрейд открыл, что многие наши мысли спрятаны, в том числе и от самого мыслителя.

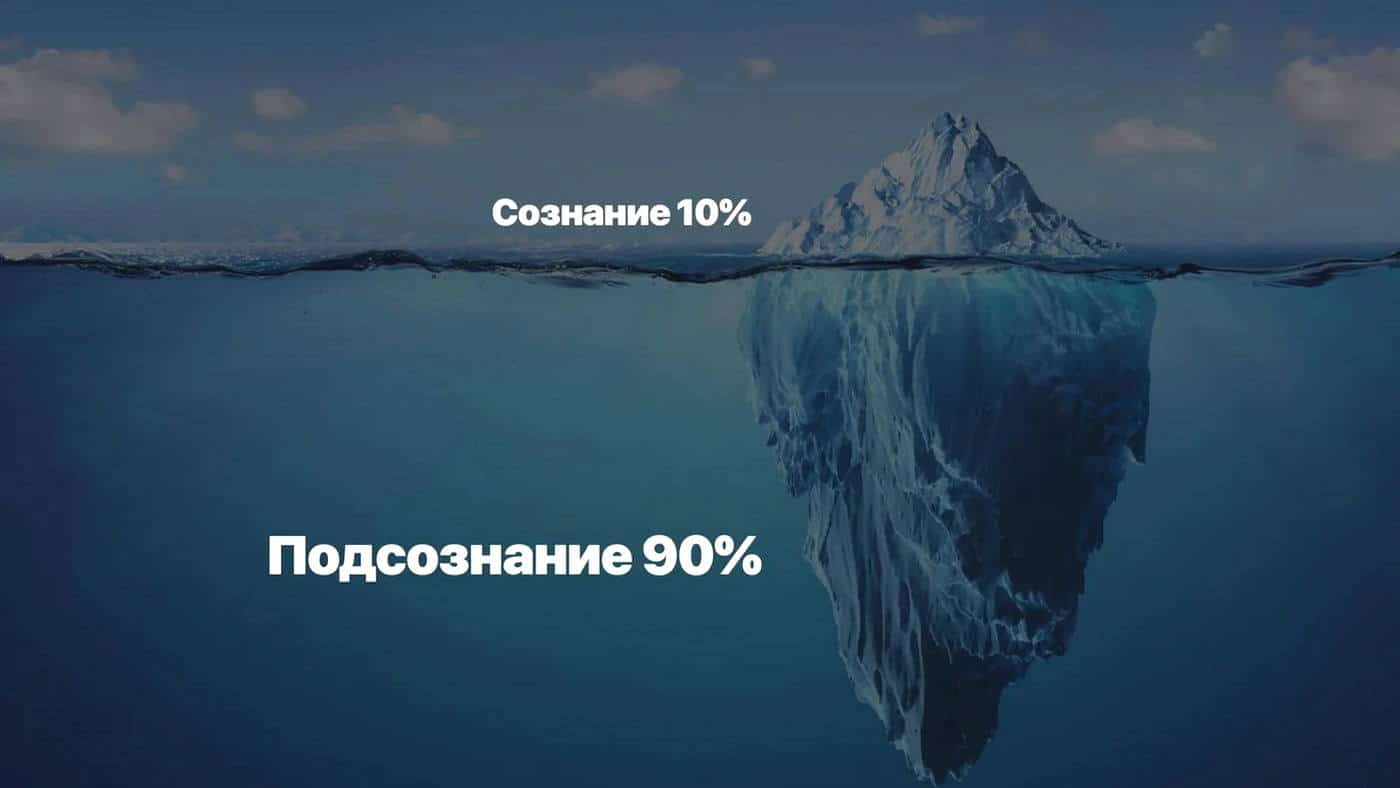

Уровни сознания в психоанализе Фрейда

Некоторые наши мысли легко узнать, и кажется, что это все, что содержится в наших умах. Фрейд увидел ограниченность этой точки зрения: «То, что у вас на уме, не идентично тому, что вы осознаете; то, что приходит вам в голову, и то, что вы слышите об этом, — две совершенно разные вещи» (Freud, 1925/1958, р. 8)

Фрейд определил три уровня сознания и сравнил разум с айсбергом, плывущим по океану. Как и у айсберга, нам видна только небольшая часть разума — сознательный, разум. Как на поверхности воды — иногда видимый, иногда погружающийся — предсознательный, разум. И наконец, большая часть разума спрятана, как та часть айсберга, что под водой, — бессознательный, разум.

Сознание

Уровень сознания, содержит опыт, которые становится человеку доступным при включении памяти и намеренных действиях. Сознание функционирует, соответствуя реальности, в согласии с законами пространства и времени. Мы знаем о сознании и принимаем его как себя самих; мы идентифицируем себя с ним.

Предсознательное

Факты, которые не осознаются в определенный момент, могут всплыть в сознании уже готовыми; этот материал называется предсознательным. Он включает информацию не о том, о чем думается в настоящий момент, а о том, что. можно в случае необходимости легко вспомнить, например девичью фамилию своей матери. Содержание предсознательного не слишком отличается от содержания сознания. Мысли передвигаются в готовом виде из одного в другое.

Бессознательное

Третий уровень сознания отличается от других. Его содержание не готово перейти в сознание. Бессознательное относится к ментальным процессам, которые человек не осознает. Подобный материал остается в бессознательном, потому что в противном случае сознание заставляло бы нас слишком тревожиться. Этот материал, так сказать, вытесняется, то есть он сопротивляется выходу в сознание.

В содержание бессознательного входят воспоминания о том, что когда-то травмировало нас, но было забыто, и те желания, от которых мы отказываемся. Например, ребенок, получивший травмировавший его сексуальный опыт, будет подавлять это воспоминание, стараясь забыть ужасное событие. Это забывание защищает жертву от тревоги, которая сопровождала бы воспоминание о травмировавшем переживании. Желания также могут быть причиной тревожности, если мы стыдимся их. Например, ребенок может желать, чтобы его младший брат умер, дабы избежать соревнования в любви родителей. Это желание отклоняется сознанием как ужасное и злое и, следовательно, вытесняется. Такие желания фрейдисты называют отверженными желаниями, поскольку мы отвергаем то, что они у нас есть. Бессознательное становится в результате «мусорным ведром» для отбросов сознания. Оно эмоционально неустойчиво и менее цивилизованно, чем сознание.

Воздействия бессознательной мотивации

Поведение детерминировано сочетанием сознательных и бессознательных сил. Они могут настолько слаженно действовать вместе, что действия человека кажутся понятными и рациональными, как будто поведение задано одним лишь сознанием. С другой стороны, бессознательные силы могут вмешиваться в сознательные намерения. Этот конфликт вызывает иррациональные мысли и поведение. Особенный интерес у Фрейда-врача вызывали случаи, когда силы сознательного и бессознательного вступали в конфликт.

Физические симптомы

У многих пациентов Фрейда появлялись физические симптомы, органические причины которых так и не были найдены. Гипноз Шарко повлиял на исследования Фрейда: он доказал, что в случаях конверсионной истерии, происходит воздействие сил бессознательного на тело, что и приводит к физическим признакам паралича, мутизма, глухоты, слепоты, тиков и других болезней, похожих на физические расстройства, но происходящих в физически нормальном, неповрежденном организме (Breuer & Freud, 1925/1955). Такой диагноз в наши дни ставится редко (М. М. Jones, 1980), так как на его появление влияет само понимание болезни, которое изменяется в зависимости от времени и культуры (Fabrega, 1990).

Поразительным примером подобной конверсионной истерии представляется перчаточная анестезия. При этом расстройстве у пациента не возникает физических ощущений от прикосновения или болей в руке в той области, которую обычно закрывают перчатки. Ощущения в руке выше запястья совершенно нормальные. По нейронов, вызывающих расстройства такого рода при повреждениях, не существует, поскольку нервные клетки, отвечающие за чувствительность в большом пальце, также дают ощущения в предплечье выше запястья, а нейроны, связанные с пальцами, обслуживают и другие части предплечья. То есть с физической точки зрения перчаточная анестезия невозможна. Так почему же она возникает у некоторых пациентов? Фрейд доказал, что перчаточная анестезия появляется под воздействием психологических сил. Пациент думает о кисти как об одной единице, а об остальной руке — как о другой; для него это психологически (но не неврологически) разные единицы. Подобные психологические проблемы могут появиться у человека, чрезмерно беспокоящегося о том, что может чувствовать или делать его кисть, в результате чего и возникает симптом перчаточной анестезии.

Гипноз

В гипнозе индивид находится под внушением, в состоянии, часто называемом трансом, при этом внушения гипнотизера сильно влияют на переживания или воспоминания субъекта. Гипнотизер может внушить индивиду, что его рука поднимется в воздух автоматически или он не сможет сделать то, что обычно делает с легкостью, например согнуть руку. Внушение также может изменить восприятие, заставляя субъекта видеть вещи, которых нет, или не видеть то, что есть, или же не чувствовать боли. Большинство считают, что гипноз может быть использован для того, чтобы заставить людей делать нечто такое, что иначе они делать бы не стали, в том числе — совершить преступление или половой акт. В сущности, исследования не поддерживают эту точку зрения (Gibson, 1991), но из постгипнотического внушения, когда гипнотизер говорит, что некое определенное действие или переживание (ощущение) случится по окончании гипнотического транса, можно извлечь некую пользу для терапии. Например, гипнотизер может внушить, что субъект будет испытывать удушье, когда затягивается сигаретой; после окончания транса субъект будет испытывать удушье при курении и таким образом бросит курить (Spanos et al., 1992-1993). Гипноз также используется для лечения тревожности, астмы, кожных заболеваний (псориаза и бородавок), тошноты, неврозов, булемии и анорексии и других расстройств (Frankel, 1987). Он используется для облегчения головных болей и других типов боли (Bowers, 1994; Kraft, 1992; Patterson et al., 1992; Primavera & Kaiserm, 1992; Van der Does & Van Dyck, 1989). Гипноз даже применяют для уменьшения продолжительности госпитализации после хирургических вмешательств (Blankfield, 1991). В общем и целом исследования подтверждают, что при сочетании гипноза с другими формами терапии — психодинамической и когнитивно-бихевиоральной — результаты лечения улучшаются (Kirsch & Lynn, 1995; Kirsch, Montgomery & Sapirstein, 1995).

Подобные методы лечения свидетельствуют о том, что при гипнозе можно во благо использовать власть бессознательного, но тем не менее он остается противоречивым явлением. Согласно Эрнесту Хилгарду (Hilgard, 1976, 1990), гипноз — это состояние сознания, отличное от нормального. То есть сознание одновременно разделяется на две (или более) части, и барьер, возникающий между ними, приводит к амнезии. В результате появления этого барьера одна часть сознания, действующая не под влиянием гипнотического внушения, не вспомнит, например, что случилось, когда человек был в другом состоянии сознания, другой его части, находясь под внушением гипнотизера (Kirsch & Lynn, 1998).

Другие сомневаются в теории неодиссоциации Хилгарда (ср. Kirsch & Lynn, 1998; Orne, 1959,1971; Stava & Jaffa, 1998), доказывая, что для понимания гипноза и других диссоциативных состояний, в том числе множественных расстройств личности, следует принимать во внимание и социальные факторы, такие, например, как ожидание (Spanos, 1994). Загипнотизированный субъект нередко ведет себя подобно незагипнотизированным людям, которым была дана инструкция действовать так, как будто они под гипнозом. Это открытие по меньшей мере увеличивает вероятность того, что гипноз — просто хорошо сыгранная роль, а не отдельное состояние сознания.

Мозговые волны и другие физиологические параметры не отличаются в нормальном состоянии и под гипнозом (Silverstein, 1993). Многие явления, происходящие под гипнозом, могут быть результатом желания подчиниться требованиям гипнотизера (Orne, 1959, 1971; Spanos et al., 1993). Отчеты загипнотизированных испытуемых об их переживаниях могут быть следствием самого гипноза, находясь в котором они подстраивают свои отчеты к тому, чего требует кажущаяся им ситуация. Например, когда исследователи гипнотизировали участников эксперимента, делая внушение о глухоте, шумы в аудитории казались испытуемым менее громкими, чем тогда, когда они были не под гипнозом. В следующей попытке, когда испытуемые не были загипнотизированы, утверждение экспериментатора, что они могут вернуться обратно в состояние гипноза, привело их к тому же суждению — звуки менее громки — и это при том, что они не были под гипнозом ни когда слышали внушение, ни когда слышали шумы, о которых теперь судили. Испытуемые контрольной группы без внушения о возвращении в состояние гипноза судили о звуках как о более громких. Если их опутывали проводочками от поддельного аппарата, якобы детектора лжи, который должен был указать экспериментатору, что они испытывают в действительности, испытуемые изменяли свои рассказы и определяли силу шума более точно (Perlini, Haley & Buczel, 1998). Подобные исследования ясно показывают, что отчеты о гипнозе подвержены влиянию внушения и что загипнотизированные испытуемые подстраивают свои «отчеты» под ожидания (но их представлениям) других. В противоположность мнению большинства многих психотерапевтов, воспоминания, возникшие под действием гипноза, часто неточны, и невозможно гарантировать, когда они правдивы, а когда — нет (Kihlstrom, 1994, 1995; Lindsay & Read, 1995; Lynn et al., 1997; Nash, 1987; Stebley & Bothwell, 1994; Yapko, 1994).

Психоз

Выраженная форма психических расстройств называется психозом. Психотики теряют контакт с реальностью и переживают бессознательное в форме навязчивых галлюцинаций, видя и слыша то, чего не существует в действительности. Иррациональность поведения психотиков отражает лежащую в его основе иррациональность бессознательного.

Сновидения

Фрейд называл сновидения «королевской дорогой к бессознательному». При бодрствовании сознание в значительной степени ограничивает неприемлемые силы бессознательного. Во время сна сдерживающие силы отдыхают, и бессознательное угрожает прорваться в сознание. Это вызывает тревогу, которая может разбудить спящего. Спящий защищается, маскируя бессознательное в сновидении, переводя его таким образом в менее угрожающие символические формы.

Обычно в сновидениях символически представлено исполнение вытесненного желания (Freud, 1900/1953). Рассмотрим сон молодого человека:

Я был на берегу с моей девушкой и друзьями. Мы плавали и сидели на берегу. Моя девушка боялась потерять свою книгу и постоянно говорила, что определенно чувствует, как потеряет ее на берегу (Hall, 1966, р. 57-58).

Запомненное сновидение (здесь — история на берегу с девушкой и книгой) называется явным содержанием, сновидения. Толкование сновидения — процесс «выведения» бессознательных желаний, замаскированных в сновидении. Его спрятанное значение, раскрывающееся при интерпретации символов сновидения, называется скрытым содержанием, сновидения. Книга — фрейдистский символ женских гениталий, и потому сон символизирует желание юноши, чтобы его подруга потеряла девственность на берегу. Толкование сновидения подобно декодированию. Процесс кодирования, происходящий во сне, называется снотворчеством. Мысли выражаются символически, и таким образом они становятся видимыми. Большое количество материала часто преобразуется в очень сжатые формы. Неприятные мысли смещаются со своих изначальных объектов, маскируя причину конфликта (Freud, 1935, 1963а, р. 86-87).

Как предполагает психоанализ Фрейда, люди, которые видят сны, не просто только реагируют на события жизни, но и не могут сделать этого ясным и попятным образом. Сновидения отмечаются у людей, переживших травматические события, но при этом скрывающих от себя реальность травмы (Brenneis, 1997). Чтобы понять эмоциональное значение сновидения, необходимо следовать ассоциациям человека, чтобы посмотреть, куда они приведут. Фрейд, например, просил американку, написавшую ему письмо о беспокоящем ее сне, сообщить, что означает имя «Милдред Доул». Во сне романтический партнер женщины отправил ей жестокую записку с сообщением, что женился на мисс Милдред Доул, и она (во сне) впала в отчаяние. Как сказал Фрейд, без знания источника имени возможно только ограниченное толкование сновидения (Benjamin & Dixon, 1996).

Исследователи подтверждают, что сновидения содержат много эмоций (Merrit, Stickgold, Расе-Schott, Williams & Hobson, 1994). Люди, чьи личностные тесты показывают, что у них очень многое вытеснено в бессознательное, сообщают о сновидениях с довольно высоким уровнем агрессии, а это подтверждает мысль о том, что в сновидениях обычно отражается вытесненное из реальной жизни (Bell & Coок, 1998). Исследователи также обнаружили: некоторые люди могут осознавать, что спят, даже когда сновидение продолжается, и могут влиять на ход событий в нем; явление, которое называется ясный сон (Kahan & La Beige, 1994). Альтернатива фрейдовской модели толкования сновидений разрабатывалась Карлом Юнгом (см. Аналитическая психология Юнга) и другими авторами (например, Blagrove, 1993; Hermans, 1987). Одно из предположений заключается в том, что функция сновидения — поддерживать укрепление взаимосвязей, например, укрепление связи «мать—ребенок» или скрепление уз сексуальных пар (Zborowski & McNamara, 1998). В то время как некоторые влиятельные невропатологи отрицают, что сновидения имеют какое бы то ни было значение (Crick & Mitchison, 1986), психологи, работающие вне области психоанализа, предлагают модели понимания сновидений, опирающиеся на современную когнитивную теорию, согласующуюся с неврологией (Antrobus, 1991; Cicogna, Cavallero & Bosinelli, 1991; Hobson, 1988; Hobson & Stickgold, 1994). Но, несмотря на эти новации, все же именно Фрейда считают теоретиком, который включил сновидения в область научного исследования.

Характеристика снотворчества, описанная Фрейдом (сжатость, смещение, символизм и т. д.), представляет функционирование бессознательного в общем виде. Но Фрейд обращался не только к сновидениям и психозам, но и к аспектам повседневного нормального поведения как к результатам бессознательной мотивации.

Психопатология обыденной жизни

Фрейд описывал действие бессознательного в широком спектре поведения нормальных людей. Он называл такой феномен по-немецки Feblleistungen (Freud, 1933/1966а, р. 25), что можно перевести как «неправильные действия» или «неправильные функции». Неудачный перевод этого понятия на английский — придуманное слово парапраксис. Обычно же это явление называют ошибки «по Фрейду», или «психопатология обыденной жизни».

Одна из наиболее распространенных ошибок — неправильное утверждение, или оговорка. Например, покидая скучную вечеринку, кто-то может сказать: «Я так рад, что наконец-то ухожу», намереваясь сказать: «Мне очень жаль, но я ухожу». Бессознательное говорит правду, «теряя» тактичность сознания. Ошибки памяти — другой вид ошибок «по Фрейду», так, например, можно забыть о дне рождения нелюбимого родственника. К фрейдовским ошибкам относятся также ошибки слуха, потеря вещей и ошибки действия. Альфред Стейглиц в 1953 году написал письма своей жене, Джорджии О’Киффи, и своей любовнице, Дороти Норман, но перепутал конверты, так что его жена получила письмо, предназначенное для любовницы (Lisle, 1980, р. 227). Было ли это просто ошибкой или Стейглиц бессознательно хотел противопоставить жену и другую женщину? Подобные несчастные случаи «по Фрейду» нередки, но мотивированы бессознательными желаниями. Психический детерминизм поразительным образом заставляет нас отвечать за все наши поступки.

Юмор в психоаналитической теории Зигмунда Фрейда

Фрейд (Freud, 1916/1963b) описывал юмор как спасительное выражение вытесненного конфликта, при котором удовольствие доставляет высвобождение напряжения через шутку. Мы смеемся над шутками, если они точно отражают проблемы или конфликты, бессознательно важные для нас, но неприемлемые для сознания (см. Ruch & Hehl, 1988, где предложена противоположная точка зрения). Расист, например, посчитает расистские шутки особенно смешными. Фрейд приводил много примеров шуток в своих работах. Одна из них в переводе с немецкого звучит следующим образом:

Два еврея встретились рядом с баней. «Ты пришел взять ванну?» — спросил первый. «А что, — спросил другой в ответ, — там одной уже нет?» (Freud, 1916/1963b, р. 49).

Подобно сновидению, шутка коротка. И для сновидения, и для юмора характерна техника конденсации, при которой два и более образов сочетаются и формируют третий, соединяющий значения и импульсы обоих. Юмор в этой шутке достигается двойственным значением слова take (взять), в котором и заключается антисемитская точка зрения (или импульс), что каждый еврей по сути своей — ростовщик. Поскольку антисемитизм здесь выражен косвенно и замаскирован, шутка может быть принята теми, кто неосознанно поддерживает антисемитизм. Роберт Вайер и Джеймс Коллинз (Wyer & Collins, 1992), критикуя анализ Фрейда, говорят о его несостоятельности, так как мы считаем смешным слишком многое, чтобы отвечать за необоснованно длинный список вытесненных эмоций (они представляют обширную теорию юмора, включающую понятия из когнитивных исследований).

Мастер юмора, Чарли Чаплин, выразил мнение, совпадающее с психоаналитической точкой зрения, что иррациональное — ключ к пониманию юмора:

В юморе то, что нам представляется рациональным, на самом деле иррационально; то, что представляется важным, — неважно. Он… сохраняет наше здравомыслие. Благодаря юмору превратности жизни меньше давят на нас. Он развивает ощущение гармонии и открывает нам, что даже в преувеличенной серьезности таится абсурд (Chaplin, 1964, р. 211-212).

Что мы можем сказать по поводу этого замечания? Давайте будем рады и тому, что бессознательное, иррациональное не принадлежит исключительно психиатрическим больным, а составляет часть нашего общего опыта.

Проективные тесты

В заключение следует сказать, что и врачи, и исследователи ищут метод открытия бессознательного материала по их требованию, чтобы можно было диагностировать индивида и проверить психоаналитические гипотезы. С этой целью они разработали проективные тесты. Среди наиболее широко используемых в клинической практике проективных тестов — тест Роршаха и тест тематической апперцепции (Butler & Rouse, 1996). Большинство (непроективных) тестов задают вопросы. Например, в тесте может спрашиваться: «Чувствуете ли вы себя счастливым значительную часть времени?» Проективные тесты, напротив, представляют пациенту или субъекту исследования неоднозначные стимулы — кляксы или картинки — и дают только минимальные указания для ответа: «Что вы видите в этой кляксе?», «Расскажите мне историю по этой картинке». Предположение заключается в том, что реакция в таких минимально ограниченных условиях откроет бессознательный материал, неизвестный даже респонденту. Человек может ответить на вопрос непроективного теста, что он или она счастлив большую часть времени, однако придумать грустную и печальную историю по картинке. Если другие люди придумывают счастливые истории к той же самой картинке, разумно предположить, что печаль присуща самому рассказчику, не правда ли? Иногда истории, рассказанные в ответ на проективные стимулы, говорят сами за себя, даже не требуя при этом профессиональной интерпретации. Например, человек, которому показали картинку с изображением мальчика со скрипкой, рассказывает следующую историю: «На моей стене изображение мальчика, смотрящего на скрипку. Я тоже смотрю на свою скрипку и думаю, и мечтаю о том дне, когда я буду играть на скрипке. На столе, как мертвые тела, раскинулись ноты» (Pam & Rivera, 1995. — курсив наш. С. К.). Интерпретаторы, имевшие больше информации, заключили, что молодой человек серьезно болен и потенциально опасен, что возможны суицидные попытки, и рекомендовали ему длительную госпитализацию. Вероятно, вы согласитесь: в конце концов, не так уж много счастливых людей сравнивают ноты с трупами.

Происхождение и природа бессознательного

Откуда же берет свое начало это мощное, всеобъемлющее бессознательное? Фрейд предположил, что изначально оно возникает благодаря переживаниям, особенно детским. Это происходит через механизм вытеснения. Никто не будет думать о неприятном, если может этого избежать. Согласно гедонистической гипотезе, Фрейда, люди ищут удовольствий и избегают боли. Эта простая идея входит во многие психологические теории в разных видах (Higgins, 1997). В теории Фрейда гедонистические импульсы часто сопровождаются болезненными мыслями, так как удовольствие нарушает те нравственные ограничения, которым нас учили. Вытеснение — механизм удаления из сознания неприятных мыслей, а также неприемлемых импульсов. Мысли и воспоминания вытесняются (то есть становятся бессознательными), если они болезненны или связаны с чем-либо неприятным.

Структуры личности в психоанализе

Чтобы более четко выразить напряжение между бессознательным, ищущим выражения, и сознанием, пытающимся удержать бессознательные силы, Фрейд ввел три составляющие личности. Ид — примитивный источник биологических влечений. Это бессознательное. Эго — рациональная часть нашей личности. Это наиболее сознательная (хотя и не полностью) составляющая личности. Суперэго, состоит из правил и идеалов общества, которые принимает личность. Часть суперэго сознательна, но основное остается бессознательным.

Хотя эти понятия стали самыми известными в теории Фрейда, термины ид, эго, и суперэго, (его структурная гипотеза) он ввел гораздо позже, развивая свою теорию. Его книга «Эго и Ид», описывающая эти структуры, была опубликована только в 1923 году, когда автору было уже далеко за шестьдесят.

Каждая структура выполняет различные функции. Например, рассмотрим различные аспекты принятия пищи. Человек чувствует голод и хочет есть. Эта мотивирующая функция принадлежит ид. Но для удовлетворения голода необходимо что-либо приготовить или пойти в ресторан; возможно, даже посадить семена и собрать урожай. Эти функции планирования и решения проблем принадлежат эго. Кроме того, существуют «долженствования», которые могут быть приняты во внимание: мнение о том, что питательно, или стандарты кухни для гурманов. Эти идеальные и нравственные стандарты принадлежат суперэго.

Если представить все это в виде метафоры с вождением автомобиля, то ид будет соответствовать мотору, эго — рулевому колесу, а суперэго — правилам движения. В метафоре времен Фрейда эго

в своем отношении к ид подобно всаднику, который должен обуздать норовистого коня; разница в том, что всадник пытается это сделать собственными силами, а эго — заимствованными. Если всадник не хочет расстаться с конем, то ему нс остается ничего другого, как вести коня туда, куда конь хочет, так и эго превращает волю ид в действие, словно это была его собственная воля (Freid, 1923/1962b, р. 15).

Может казаться, что эго, подобно фрейдовскому наезднику, в большей степени управляет нами, чем это есть в действительности.

Ид

Ид, состоящее из биологических импульсов, единственная структура личности, представленная с рождения. Оно функционирует согласно принципу удовольствия. То есть оно гедонистично, так как его цель — удовлетворять свои побуждения, уменьшающие напряжение и, следовательно, приносящие удовольствие.

Психическая энергия: либидо

Фрейд предположил, что ид — источник психической энергии, называемой либидо,, источник сексуальности. Мотивация всех аспектов личности вытекает из этой энергии, которая может трансформировать свою изначальную инстинктивную форму через социализацию. Вся энергия культурных достижений — искусства, политики, образования — это трансформированная сексуальная энергия. Наоборот, вытеснение связывает энергию, делая ее недоступной для высших достижений.

Инстинкты жизни и смерти: эрос и танатос

Психическая энергия бывает двух видов. Эрос, «инстинкт жизни», мотивирует жизнеутверждающее поведение и любовь. Первоначально Фрейд считал, что все либидо именно этого рода, и в своей теории описывал именно его. Позднее он постулировал вторую форму психической энергии, также врожденную. Танатос, «инстинкт смерти», — разрушительная сила, неизбежно направляющая нас к смерти, к окончательному освобождению от напряжения жизни. Он мотивирует все виды агрессии, включая войну и суицид. Фрейд чаще уделял внимание эротической, сексуальной энергиям и конфликту между их проявлениями. Смерть и конфликт, по мнению некоторых теоретиков, должны были бы получить большее освещение (например, Arndt et al., 1997; Becker, 1973).

Характеристика инстинктов

Поскольку Фрейд представлял функционирование личности связанным с инстинктивной энергией, знание основных принципов регулирования инстинктов дает нам основу понимания личности. В итоге мы получаем четыре основных аспекта инстинктов: источник, импульс, цель и объект.

- Источник. Вся психическая энергия происходит из биологических процессов, протекающих в какой-то части тела или органе. Нет отдельной, исключительно психической энергии. Количество энергии человека не изменяется на протяжении жизни, хотя она трансформируется так, что «вкладывается» по-разному. Первоначально психическая энергия направлена на биологические нужды. Когда происходит развитие, та же самая энергия «вкладывается» в другие области, например межличностные связи и работу.

- Импульс, инстинкта — это его сила, или качество мотивации. Оно соответствует силе инстинктивного влечения: повышается, когда влечение не удовлетворено, и снижается, когда необходимость в нем отпала. Например, у голодного младенца — высокий импульс чувства голода: как только ребенка покормили, импульс падает. Когда он низкий, инстинкт может не иметь видимого проявления; но если импульс высокий, он может прорваться, прервать другие виды деятельности. Голодный ребенок, например, просыпается.

- Цель. Инстинкт функционирует согласно принципу гомеостаза, или устойчивого положения. Этот принцип заимствован из биологии. Цель инстинктов — сохранить устойчивое положение в организме. Изменения, выводящие систему из равновесия, воспринимаются как напряжение. Цель всех инстинктов — уменьшить напряжение, что и принесет удовольствие. (Думайте о хорошей пище, когда вы голодны.) Инстинкты действуют согласно тому, что Фрейд назвал принципом удовольствия:, их цель — немедленно и невзирая на ограничения, просто давать удовольствие при уменьшении напряжения.

Уменьшение напряжения происходит, когда исходный биологический инстинкт удовлетворен: например, когда голодный младенец накормлен или когда сексуально возбужденный взрослый получает оргазм. Однако было бы ошибкой считать, что только удовлетворение непосредственного биологического побуждения может уменьшить напряжение. Некоторые трансформации либидо действуют гак же. Художник может снизить напряжение, решив творческую задачу. Чарли Чаплин (Chaplin, 1964) утверждал:

Решение [творческой проблемы] внезапно открывается само по себе, как будто слой пыли исчез с мраморного пола — и вот она, красивая мозаика, которой я могу любоваться. Напряжение ушло (р. 188. — курсив наш. С. К.).

Такие здоровые, социально приемлемые способы уменьшения напряжения называются сублимацией. Однако косвенные проявления либидо не всегда уменьшают напряжение инстинкта. Так, постоянные отклонения от спокойного, статичного положения происходят у индивидов, которые не нашли способа уменьшать напряжение, например у невротиков.

- Объект. Объект инстинкта — человек или предмет, необходимый для удовлетворения инстинкта. Например, объект младенца, побуждаемого чувством голода, — грудь матери: она приносит удовлетворение. Объект сексуально возбужденного взрослого — его сексуальный партнер. Вложение психической энергии в определенный объект называется катексис.

Какой партнер имеется в виду? По отношению к объекту инстинкта существует множество вариаций, на которые больше всего влияют основные побуждения человека. Некоторые сексуально возбужденные мужчины ищут женщину-мать; другие — женщину совершенно иного рода, мужчину или даже картину, нижнее белье, ребенка или любой иной из широкого выбора сексуальных объектов.

Тот факт, что либидо — это способность быть направленным на разнообразные объекты, не подтверждается биологией. Такая способность называется пластичностью инстинкта. Люди в большей степени, чем низшие животные, обладают пластичностью; как представляется, животные рождаются с инстинктами, «проведенными» к определенным объектам. Научение при помощи опыта — отбор объектов из числа возможных в окружающей среде и обучение адаптации к реальности — происходит в эго. Ид, напротив, функционирует согласно очень примитивному механизму, который называется первичный процесс.

Еще во времена Фрейда одним из основных направлений развития теории психоанализа стало повышенное внимание к объектам желания — к межличностным взаимосвязям, которые обнаруживает пациент. Этот подход к объектным связям, в меньшей степени обусловлен поиском освобождения от напряжения тела и в большей — тем, как один человек относится к другому (Bachant, Lynch & Richards, 1995; Sugarman, 1995).

Примитивное функционирование: первичный процесс

Ид действует согласно исключительно инстинктивному и несоциализированному первичному процессу. Первичный процесс слеп и негибок, как те инстинктивные импульсы, которые толкают мотылька к пламени свечи, поэтому его последствия могут быть столь же смертельны. Первичный процесс игнорирует время, признавая не прошлое, не будущее, а только настоящее. Он требует немедленного удовлетворения: он не может ждать или планировать. Если реальность не удовлетворяет его побуждения, он может обратиться к иллюзии осуществления, то есть просто представить, что его потребности исполнены. Так сексуально возбужденный мечтатель вызывает в своем воображении любовницу, а психотик может представить лодку в штормовом море. Это, разумеется, неприемлемо в реальном мире.

Примитивные организмы в естественной среде способны нормально выполнять свои функции, имея одни только биологические стимулы (или ид) и действуя согласно первичному процессу. Люди, однако, должны адаптироваться к сложной социальной среде, и ид, действующее согласно первичному процессу и слепым инстинктам, не может приспособиться или научиться. Это может сделать только эго, извлекающее пользу из опыта.

Эго

Эго, — структура личности, которая обеспечивает единство личности и контактирует с реальным миром. Оно действует согласно принципу реальности. То есть оно может адекватно оценивать реальность и адаптироваться к ограничениям реального мира. Эго может ждать и планировать. Эти способности называются вторичным процессом.

Для психического здоровья требуется сильное эго, способное защитить от тревоги, что дает возможность индивиду процветать в реальном внешнем мире. Слабое эго может защищать от тревоги неадекватно или требовать от человека вести себя таким образом, чтобы избежать треноги. Если эго «сломалось», может произойти психотический срыв.

Суперэго

Третья составляющая личности, суперэго, — это внутреннее представление правил и ограничений, действующих в семье и обществе. Оно вызывает чувство вины, когда мы действуем против правил. Кроме того, суперэго представляет нам «идеальное эго», образ того, какими мы должны быть, наши внутренние стандарты. Поскольку суперэго развивается с юного возраста, оно представляет незрелые и ригидные формы морали. Говоря языком психоаналитиков, суперэго «архаично» и большей частью бессознательно. Фрейд доказывал, что наше чувство вины, представляя собой незрелое понимание ребенка, часто происходит из соприкосновения с современной реальностью.

Анна Фрейд (A. Freud, 1935) иллюстрирует архаичную сущность суперэго. Она приводит в пример человека, который ребеноком крал конфеты. Он затвердил, что этого делать нельзя и интернализировал запрет в свое суперэго. Он, как подросток, краснел от стыда каждый раз, когда ел конфеты, хотя ему этого уже никто не мог запретить (р. 97). В другом случае женщина никак не могла найти «причину, которая объяснила бы необходимость делить комнату с подругами» (р. 99), потому что в детстве ее наказывали за «обнаженность». В обоих случаях суперэго опиралось на родительские ограничения в детстве и потерю адаптации в зрелом возрасте.

Зигмунд Фрейд не уделял большого внимания рассмотрению религии, так как считал ее проявлением незрелости, как и в приведенных выше случаях. По Фрейду, зрелость этики достигается не через суперэго, а через эго, единственную структуру личности, адаптированную к современной реальности.

Внутрипсихический конфликт

Ид, эго и суперэго не всегда мирно сосуществуют. Ид требует немедленного удовлетворения влечений, тогда как суперэго угрожает чувством вины, если удовлетворены аморальные (безнравственные) побуждения. Таким образом, мы имеем внутрипсихический конфликт. Эго пытается вытеснить неприемлемые желания, но не всегда успешно. Вытесненные материалы обладают энергией, и эта энергия пытается вернуть их в сознание. Это как кубик льда, на который надавили, чтобы он полностью скрылся под поверхностью воды: он всплывет снова. Подобно забытому счету или визиту к дантисту, вытесненные материалы всегда грозят вернуться. Из-за боли, связанной с вытесненным материалом, мы пытаемся удержать его в этом состоянии, так же как удерживаем рукой кубик льда под водой. Эго пытается примирить противоречащие требования ид и суперэго, в то же время принимая в расчет внешнюю реальность с ее ограниченными возможностями удовлетворения влечений.

Гипотеза энергии

Для понимания этих явлений Фрейд выдвинул гипотезу энергии. Вытеснение неприемлемых мыслей или импульсов требует психической энергии. Сила импульса, ищущего выражения, не должна превышать силу вытеснения, в противном случае произойдет не вытеснение материала, а прорыв его в сознание. Чем больше анергии задействовано в подобном внутрипсихическом конфликте, тем меньше ее остается для текущей реальности.

Хотя гипотеза энергии обычно откладывается в сторону как устаревшая метафора физики XIX столетия, она достаточно точно описывает истощение, наступающее в результате неразрешенного психологического стресса или потребности эго управлять деятельностью («исполнительной функции эго», говоря словами Фрейда). Мюравен, Тайс и Баумейстер (Muraven, Tice & Baumeister, 1998) отмечают, что при требовании подавить свои мысли (о белом медведе) или эмоции испытуемые в эксперименте хуже выполняли разнообразные экспериментальные задания (такие, как рукопожатие и решение анаграмм), как будто их энергия истощилась в попытке саморегуляции. В другом исследовании они выяснили, что испытуемые в эксперименте быстрее отступались от решения задач, если ранее они заставляли себя есть редиску вместо шоколада — выбор, который, кажется, истощал всю энергию их эго (Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998). Эмоциональная подавленность неблагоприятно действует как на выполнение лабораторных заданий (Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 1998), так и в жизни.

Тревога

Тревога сигнализирует, что эго может потерпеть неудачу при выполнении своего задания — адаптироваться к реальности и сохранить целостность личности. Невротическая тревога, сигнализирует, что в сознание могут прорваться (преодолев вытеснение) импульсы ид. Человек, не приемлющий сексуальных желаний, будет страдать от невротической тревоги. Моральная тревога, указывает на страх как следствие реакции суперэго на чувство вины. Человек, убежденный, что допустимо уйти с работы в полдень, отложив ее на следующий день, может тем не менее страдать от моральной тревоги. Реалистическая тревога, указывает, что внешний мир представляет реальную опасность. Знание, что автомобильные аварии более вероятны, когда водитель устал, может продуцировать реалистическую тревогу, если человек сидит за рулем много часов.

Защитные механизмы

Эго использует разнообразные стратегии разрешения внутрипсихического конфликта. Эти защитные механизмы, начинают работать, если прямое выражение импульса ид неприемлемо для суперэго или представляет опасность для реального мира. Все защитные механизмы начинаются с вытеснения неприемлемых импульсов, то есть с удаления их в подсознание. Однако вытеснение оставляет неиспользованной энергию. Чтобы ее сохранить, эго использует разнообразные защитные механизмы, маскирующие неприемлемые импульсы. Искажая источник, цель и/или объект импульса, они помогают избежать возмездия суперэго, позволяя импульсу «прокрасться» мимо цензора. Таким образом, полное вытеснение импульса необязательно. Это уменьшает затраты энергии на вытеснение, аналогично тому как пар, вырвавшийся из кастрюли, уменьшает силу, необходимую для удержания крышки. Кроме того, это позволяет избежать состояния тревоги — главной причины возникновения всех защитных механизмов (Paulhus, Fridhandler & Hayes, 1997; Purvey & Salovey, 1993-1994).

Различают примитивные защитные механизмы, первоначально развитые в раннем возрасте, и более зрелые, развившиеся позднее (Kernberg, 1994; Vaillant, 1971, 1992, 1993). Хотя защитные механизмы в нашей жизни необходимы всем, лучше адаптирующиеся люди используют более зрелую защиту, тогда как чрезмерное использование примитивных ее вариантов говорит о болезни. Например, супруги, использующие зрелые защитные механизмы, с рождением детей лучше приспосабливаются к роли родителей (Ungerer, Waters & Barnett, 1997).

Отрицание, — примитивный защитный механизм, благодаря которому индивид не признает некоторые болезненные или тревожащие аспекты реальности или самого себя. Например, человек может отвергать, что курение способствует возникновению проблем со здоровьем, несмотря на ясные указания компетентных специалистов о его вреде. Отрицание представляет собой нормальный защитный механизм у дошкольников, но как только им исполнится 7,8 или 9 лет, дети используют отрицание намного реже, прибегая к более зрелым защитным механизмам, например проекции (Cramer, 1997; Cramer & Block, 1998). Если использование отрицания продолжается и в зрелом возрасте, это говорит о дезадаптированности, которое сильно искажает реальность.

В реактивном образовании, неприемлемый импульс вытесняется и в преувеличенной форме развивается в его противоположность. Например, ребенок, ненавидящий младшую сестру, может это вытеснить и взамен почувствовать к ней любовь. Защитный механизм схематически может быть представлен следующим образом:

Я ненавижу сестру —> я люблю сестру,

Когда признается только любовь, а не ее противоположность, психоаналитик предполагает, что ненависть также присутствует, но отвергается. Подобным же образом очень скромный человек может защищаться от эксгибиционизма. Люди, придерживающиеся очень строгой морали, не получавшие нормальных удовольствий в детстве, восстают против самих себя и используют реактивное образование как защиту против взрослых импульсов, направленных на получение удовольствия: таким образом они становятся чрезмерно «добрыми» и склонны осуждать недостатки других в нравственном плане (Kaplan, 1997).

В проекции, собственный неприемлемый импульс приписывается кому-то другому. Человек, которого манит мысль о краже, но чье сильное нравственное чувство (суперэго) не позволяет ему даже думать об этом, может проецировать свой неприемлемый импульс на другого:

Я хочу украсть —> этот человек украл,

«Козлами отпущения» нашей цивилизации часто оказываются люди, ставшие мишенью проекции, обвиняемые в преступлениях и аморальных поступках, которые в действительности являются вытесненными импульсами обвинителя. Таким образом, индивидуальный внутрипсихический конфликт способствует возникновению предубеждения.

Защитный механизм замещения, искажает объект, от которого идет импульс. Замещение менее примитивно, нежели проекция, потому что импульс правильно связывается в сознании с индивидом, которому он принадлежит: искажен всего лишь его объект. Например, ребенок, который зол на отца, не может осознать свой гнев из-за боязни возмездия и чувства вины. Агрессивный импульс может быть замаскирован и направлен на брата:

Я хочу причинить вред отцу —> я хочу причинить вред брату,

Мы подозреваем, что эти чувства — если они неоправданно сильны в конкретной ситуации или если агрессивные импульсы вообще часто возникают у человека обязаны своим существованием замещению, а не поведению брата. Смещение других переживаний, таких как зависимость и сексуальность, также возможно.

Идентификация, — процесс присвоения или слияния собственной личности с чьей-либо еще. Это часть нормального развития: мальчик идентифицирует себя с отцом, девочка — с матерью, и все мы идентифицируем себя с героями культуры. Но это также и защитный механизм, позволяющий избежать признания собственной неадекватности и принять взамен чужую индивидуальность. Пример идентификации как защитного механизма, охватившего всю личность, — Грей Оул, англичанин, идентифицировавший себя с индейцами Запада настолько, что переехал в Канаду, жил там с аборигенами, стал подобен им по манерам, внешности; в сущности, он стал индейцем (Dickson, 1973). Идентификация иногда работает на преодоление чувства бессилия. Принятие индивидуальности того, кто имеет над нами власть, даже если эта власть не используется во благо, называется идентификацией с агрессором. Например, дети могут идентифицировать себя с насилующими их родителями, а заложники — с похитителями.

В защитном механизме, называющемся изоляция, мысли, связанные с неким неприятным происшествием, отсоединяются от других размышлений и таким образом не выходят в сознание. Кроме того, эмоции, обычно связанные с этими мыслями, тоже уходят. Например, человек, похоронивший возлюбленную, может изолировать это переживание, не думая о нем из-за возникающей в этом случае печали.

Защитный механизм рационализация, заключается в предоставлении вероятных, но на самом деле ложных причин поступков для того, чтобы замаскировать истинные мотивы. Например, родитель может рационализировать шлепанье ребенка, говоря, что это научит ребенка быть более послушным, хотя истинной мотивацией может быть то, что родитель обижен на ребенка. Рационализация дает довольно незначительное искажение реальности, и потому она рассматривается как относительно зрелый защитный механизм.

Защитный механизм интеллектуализация, дает возможность уйти от ясного, неискаженного осознания импульса при помощи чрезмерного или искаженного объяснения. Человек, который переедает, может приводить множество причин: «Мне нужны витамины, чтобы преодолеть стресс»; «Я всегда зимой набираю вес» и т. д. Иногда интеллектуализация подобна отношению к винограду, который еще зелен: мы умно убеждаем себя, что не хотим того, чего у нас нет. Маргарет Сангер описала потерю своего нового дома при пожаре:

Я не была ни разочарована, ни расстроена… В этом случае я получила урок тщетности всего материального. Какую важность оно имеет в духовном плане, если столь быстро исчезает?… Я могла бы быть счастлива и без этого (Sanger, 1938/1971, р. 64).

Этот защитный механизм является адаптивным хотя бы потому, что уменьшает печаль от трагедии.

Сублимация

Сублимация, — наиболее желательный и здоровый способ, с помощью которого можно справиться с неприемлемыми импульсами. Она происходит, когда индивид находит социально приемлемую цель и объект для выражения нежелательного импульса. Это позволяет косвенным путем высвободить импульс, поскольку давление на него уменьшилось. Сублимация происходит, когда художник трансформирует примитивные побуждения в произведение искусства. Агрессивные импульсы могут быть сублимированы в спортивные соревнования. Фрейдисты могли бы объяснить даже действия матери Терезы, которая любила, купала и кормила «беднейших из бедных» (Conzales-Balado & Playfoot, 1985), сублимацией сексуальных побуждений. Это самая «замечательная» интерпретация в рамках фрейдистской теории, которая только может быть сделана.

Творчество

Творческие личности как модели сублимации всегда интересовали психоаналитиков, начиная еще с Зигмунда Фрейда (Freud, 1910/1957). Такие личности сохранили способность, утерянную большинством из нас, обращаться к миру фантазий бессознательного. Ид не захватывает их полностью, как психотиков, и, в отличие от детей, они могут функционировать со зрелым эго. Творческие люди способны на то, что психоаналитики описывают как «вытеснение на службе эго» (Kris, 1952/ 1964). Исследование подтверждает психоаналитическую гипотезу, что художники (в широком смысле слова) могут легко «передвигаться» между контролируемым мышлением (функцией эго) и беспорядочными мыслями (бессознательным). Психотики также могут воспринимать материал бессознательного, но они с большим трудом возвращаются к контролируемому мышлению (Wild, 1965). Шизофреник, в противоположность поэту, не может использовать метафору как мост между реальностью и воображением (Reinsdorf, 1993-1994). Религиозные мистики, подобно творческим индивидам, близки к бессознательному (Stiller et al., 1993).

Художники-сюрреалисты, в частности Сальвадор Дали, в своих произведениях явно выражают образы бессознательного. Фрейд, однако, ценил эго больше, чем ид, и потому он стал уважать Дали только после того, как убедился в его способности не только выражать бессознательное, но и контролировать его (Romm & Slap, 1983; Rose, 1983). Творческие поиски, такие как рисование и литературный труд, могут безопасным способом разрешить бессознательный конфликт, поэтому и служат целью защитных механизмов.

Измерение степени защиты

Большинство описаний защитных механизмов получено из клинических историй болезни. Исходя из бесед с пациентами, терапевт описывает, как эго трансформирует неприемлемый бессознательный материал с помощью защитных механизмов. Подобные истории болезни, однако, имеют недостатки, если ориентироваться на исследовательские цели. Они занимают очень много времени, требуя десятков и даже сотен часов для изучения каждого пациента. Кроме того, существует проблема надежности. Так как терапевт является и интервьюером, и интерпретатором данного материала, трудно определить, насколько близко другой независимый наблюдатель подойдет к той же самой интерпретации.

В исследовании систематическая оценка защитных механизмов производится при помощи психологических тестов. В проективных тестах, часто применяемых как для клинической оценки, так и для исследований, заложены баллы для оценки защитных механизмов. Так делается в тесте тематической апперцепции (ТАТ) (например, Р. Cramer, 1987) и в тесте Роршаха (например, Cooper, Perry & O’Connell, 1991; Exner, 1986; Viglione, Brager & Haller, 1991). В исследовании, где использовался TAT, обнаружилось, что пациенты после терапии приобретают более здоровые защитные механизмы, чем до нее (Cramer & Blatt, 1990).

Для оценки предпочитаемых защитных механизмов (Andrews, Pollock & Stewart, 1989; Banks & Juni, 1991; Juni, 1982) и успешных стратегий (Amirkhan, 1990, 1994), включая использование вытеснения для защиты от негативных мыслей и ощущений (Turvey & Salovey, 1993-1994), разрабатывались также методики самоотчета. Некоторые исследования указывают, что экспериментальные манипуляции влияют на защиту (Р. Cramer, 1991; Cramer & Gaul, 1988), а это увеличивает доверие к валидности теста. Однако не было доказано, что эти различные измерения — и самоотчет, и проективные тесты — валидны при использования защитных механизмов в повседневной жизни.

Кроме того, когда у исследователя имеется отчет субъекта о том, как он справляется в повседневной жизни со стрессом, всегда можно проверить При помощи персонального компьютера, согласуется ли этот отчет с предыдущими ретроспективными отчетами (Stone et al., 1998). Без адекватной системы оценки этот аспект психоаналитической теории не может быть соответствующим образом проверен. К несчастью, существует пропасть между ретроспективными отчетами о том, как человек справляется с трудностями (причем исследователи получают эти данные из опросников и замеряют их), и клиническими наблюдениями того же феномена, которые проводит терапевт.

С кратким изложением психоаналитической теории Фрейда можно ознакомиться в статье: «Психоанализ З. Фрейда кратко».

Изучение психоаналитической теории будет неполным без ознакомления с теорией психосексуального развития: «Стадии психосексуального развития».

Психоанализ Фрейда:

основные идеи и положения психоаналитической теории

Читайте также:

Психоанализ и научные методы. Бессознательное познание

Комментарии закрыты.